骨量測定の目的は二つに分けられる。一つは低骨密度患者の検出、すなわち骨粗鬆症の診断である。他方は、疾患の進行や治療の効果を観察するため骨密度の変化をフォローすることである。骨粗鬆症の診断に用いる測定機器はaccuracy(正確度)が高くなくてはならないし、骨密度のフォローに用いる機器はprecision(精度)が良くなくてはならない。

|

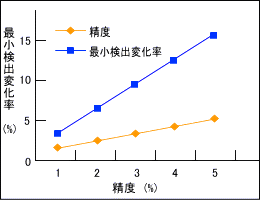

| 図1 精度と最小検出変化率 |

正確度と精度はしばしば混同されがちであるが異なる概念である。正確度が良いとは、測定値が真の値に良く一致するということであり、精度が良いとは、測定値にバラツキがないということである。現在利用できる機器の正確度は5〜10%と報告されており、十分とはいえず無視できないfalse

positive、false negativeが生じる原因となっている。一方、精度は現有の多くの機器で1%前後といわれている。一人の対象者で2回の測定を行い測定値が変化したといえるのは(最小検出変化率)、精度が1%の時2.8%以上、精度が5%のとき、14%以上の変動が認められたときであり(図1)測定値の変動を測定する際に、いかに精度が重要であるかがわかる。

今回は、日常の臨床で腰椎DXAを測定するうえで、正確度と精度をいかに改善できるかについて検討した。

|